作为全球小浆果产业强劲的竞争者,我国以143.82万亩的栽培总面积和78万吨的年产量(2024年数据),持续稳坐世界第一的宝座。与此同时,蓝靛果、桑葚、树莓、黑莓等新兴小浆果的崛起,更展现了中国农业在多元化赛道上的无限潜力。从基质设施栽培的革新到常绿品种的周年供应,从育种技术的突破到全产业链的价值重构,中国小浆果产业正以创新驱动实现传统农业的华丽转身。

3月29日,“2025年第五届中国国际小浆果产业科技大会暨全国小浆果产业链技术成果展”在四川省攀枝花市隆重开幕。为期两天的盛会聚焦中国小浆果产业发展,发布多项突破性成果与趋势研判,不仅是行业智慧的碰撞,更是中国小浆果产业迈向全球价值链高端的里程碑。

记者从本届科技大会获悉,目前,我国蓝莓生产面积和产量持续稳居全球第一,栽培总面积143.82万亩,比2020年增加44.38%;2024年全国蓝莓总产量78万吨,比2020年增加197%。

科技大会主席、吉林农业大学教授、第二届和第三届中国园艺学会小浆果分会理事长、国家林业和草原局蓝莓产业国家创新联盟副理事长李亚东作主旨报告。该报告全面深入分析了我国蓝莓生产的种植面积、产量、进出口和国内鲜果市场发展的变化,总结概括了我国蓝莓产业发展的新时代特征,并对未来的发展趋势和发展方向提出建议,为中国蓝莓产业科学发展与高质量发展点亮了一盏耀眼的明灯。

尤其是李亚东提出的“优势产区”与“非优势产区”划分的理论,对蓝莓及小浆果产业具有划时代的重大意义,它确立了中国蓝莓产业重点发展区域与区域投资价值。李亚东经过对各省蓝莓种植区实地调研与大量统计资料分析认为,近几年来“优势产区”与“非优势产区”栽培面积形成鲜明对比。随着消费市场对蓝莓鲜果品质要求的提高,“优势品种,优势产区,优势品质,优势价格”四优理念下的蓝莓区域化种植得到充分实践。云南2024年栽培面积比2020年增加186%,总产量增加510%;辽宁设施生产栽培面积2024年比2020年增加了75%,总产量增加了214%;长江流域由于高温,高湿,影响果实品质,春季倒春寒频发,影响坐果和产量,冬季低温不能满足常绿品种对温度的要求等不利因素,近5年来栽培面积增加缓慢、停滞或急剧下降。

李亚东认为,“基质设施栽培”是推动中国蓝莓产业高速发展的主要新时代特征。随着技术的推广与普及,蓝莓基质栽培以其生长速度快、早期丰产(种植第二年丰产)、水肥管理标准化、省力化等巨大优势,成为我国近5年和未来蓝莓种植的主要方式。报告指出,2024年,全国蓝莓设施生产中,基质栽培面积占设施生产总面积的79.36%。其中,设施生产栽培总面积第一的云南,基质设施栽培占比100%;北方传统日光温室设施生产的辽宁、山东及江苏,新增设施生产多数为基质栽培,2024年基质栽培占设施生产总面积的比例分别为52.9%,6.98%和55.56%。长江流域各省市和陕西、广东等省的新增蓝莓设施生产基质栽培为100%。近3年,北方产区的长白山、山东地区露地蓝莓生产也开始采用基质栽培。

李亚东认为,“常绿品种和促早熟技术”应用是新时代特征的重要支撑,它推动了我国蓝莓产业稳步发展,实现了全年的鲜果供应。

常绿品种由于需冷量低或无需冷量,在云南等地区具有夏季低温的地区,可以满足花芽分化对低温的要求,实现8-9月开花,11月果实成熟的目标。结合促早熟技术,即短日照、修剪和水肥控制,可以提早到8-9月果实成熟。与没有常绿品种种植的2020年以前相比,果实成熟期从每年4月提早到前一年的8月。常绿品种、南高丛品种和北高丛品种结合我国从南到北不同区域气候条件和种植方式,完善了全年蓝莓鲜果的供应期。

近几年来“育种和新品种创新”也是我国蓝莓产业新时代特征之一。据李亚东的统计显示,我国蓝莓育种和新品种的创制与培育取得了突破性成果。截至2024年6月,我国共申请国家林草局植物新品种保护475件,其中国内育种机构337件,国外育种机构148件,获得植物新品种保护认证158件,其中,国外育种机构56件,占比35.44%,国内育种机构102件,占比64.56%。

李亚东认为,面对迅猛发展带来的新问题,未来中国蓝莓将在“周年生产技术”创新突破的基础上,即将开启“三个赛道”:一是品种创新赛道;二是品质与风味发展赛道;三是以全球销售为目标的市场赛道。我国蓝莓产业正是众多传统农业产业优化升级的样本,从传统低端产品向技术创新、智能栽培转型,产业链升级也环环相扣。

近几年来,我国蓝莓产业飞速发展与产业技术持续创新、联动向新与产业升级来自更先进的生产组织模式和产业供应链与价值链的重构,但也并不能化解为业界带来的隐忧与核心挑战。

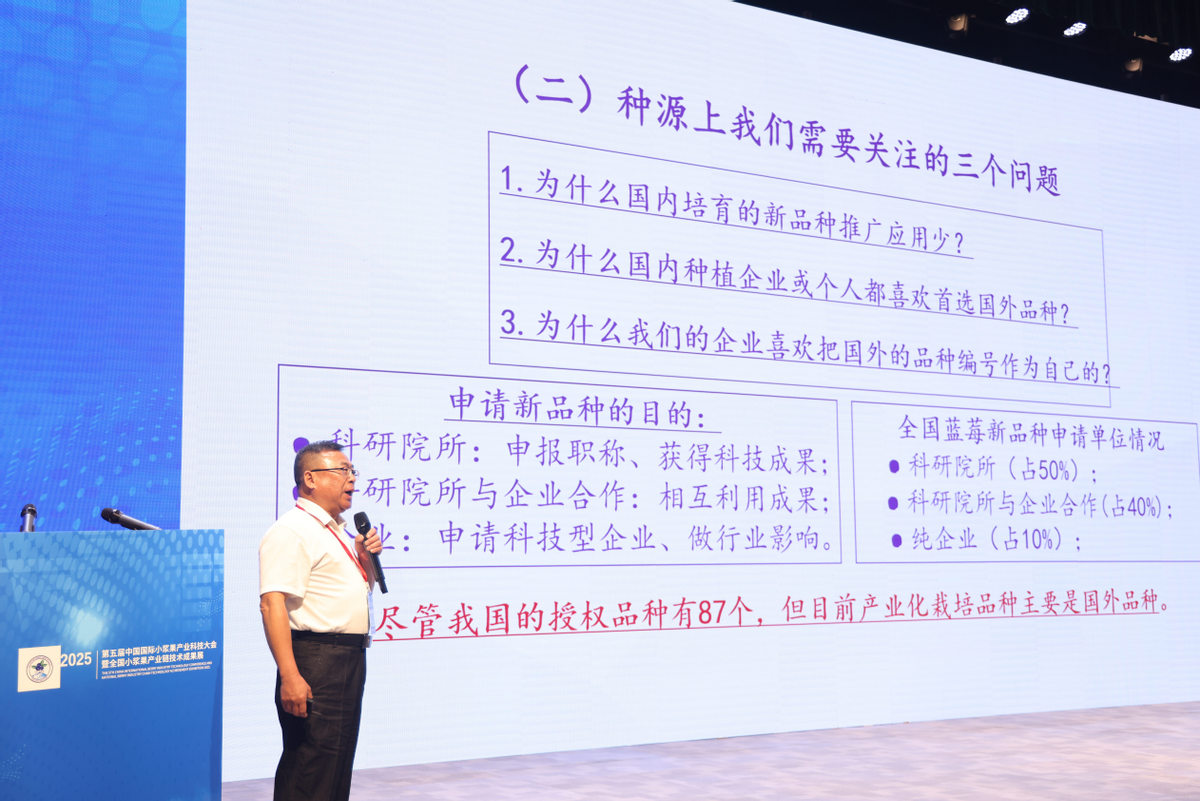

科技大会副主席、大连大学教授、中国经济林协会树莓蓝莓分会常务副会长、国家林草局小浆果工程技术研究中心副主任、国家林草局蓝莓产业国家创新联盟副理事长王贺新认为,品种创新体系效能不足。我国蓝莓产业虽已获得152个植物新品种权,但实际产业化品种不足10%,存在“重申报轻转化”的突出问题。种质鉴定评价体系缺失导致育种材料同质化严重,分子标记辅助育种等现代技术应用率不足30%,育种周期长达15~20年,显著落后于欧美产业强国。

王贺新指出,野生资源优良性状的发掘是促进品种创新的重要途径。我国拥有全球最丰富的越橘属种质资源(已记载96种,约占全球总量25%),但资源评价研究不足,核心种质库尚未建立。相较于美国通过野生资源开发培育出大量高丛蓝莓品种群的实践经验,我国种质资源研究仍停留在表型观察阶段,基因编辑等现代生物技术应用几乎空白。

王贺新强调,开发本土野生越橘属资源对于蓝莓品种创新非常重要。据他介绍,国外蓝莓品种的主要基因来源于30多个野生越橘属资源。我国越橘植物属资源非常丰富,大约有一百多种资源可以在蓝莓育种方面应用。因此,发掘我国野生越橘属植物资源的优良基因开展蓝莓育种工作,方能使我国蓝莓育种走向世界前沿,并不断开发出具有适合我国南北区域气候特色的蓝莓优良品种。

丹东是我国北方蓝莓产业化发展最早的优势产区之一,整体栽培标准和管理水平是全国蓝莓生产的标杆。

科技大会专家委员会副主任、辽宁省蓝莓新品种育种与采后处理重点实验室主任、中国园艺学会小浆果分会副理事长、辽东学院黄国辉教授说,他带领的蓝莓科研团队从2016年开始,进行北方温室条件下基质栽培配套技术研发,并逐渐进行小规模试验示范和大面积的试验推广,推动了北方蓝莓产业技术升级与产业发展。

黄国辉指出,“一个突破”“四个首次”是辽宁蓝莓产区成功转型的秘诀之一。比如筛选出了适合辽宁产区温室条件下的基质栽培品种,率先在北方温室实现了12月份果实成熟的突破性进展;首次通过试验验证在北方温室多数常绿品种不需要低温处理的可行性;首次提出南高常绿品种的花芽分为两种类型的理论;首次针对不同的南高常绿品种研发了不同的营养液配方;首次研发出北方温室花期调控技术;首次提出了北方温室基质栽培常绿品种的叶分析标准等。目前,这些产业化关键技术研究成果已在辽宁、山东、吉林等地的蓝莓产区开花结果,累计推广面积高达5万余亩,产果4万余吨,生产苗木650万株,总产值高达8.2亿元。据黄国辉预测,未来三年,我国北方蓝莓也会强劲发展,辽宁产区每年还会以30%~40%的速度继续增长,每年预计会增加15000~20000亩。

近几年来,伴随着蓝莓产业的高光时刻,也迎来了产业背后令人关注的问题的解决契机。

根据近两年对我国蓝莓产业发展的调研情况,科技大会副主席、贵州科学院二级研究员、中国园艺学会小浆果分会副理事长、国家林业和草原局蓝莓产业国家创新联盟副理事长聂飞认为,潜在隐患已困扰我国蓝莓产业发展。一是发展主体责任。如果主体是企业或大户,主要考虑经济利益最大化,其目标趋于短期;如果主体是地方政府,要考虑产业能否带动群众增收和地方经济发展,其目标是长期效益,两者的投入和发展模式不一样,必须因地制宜,科学规划,合理施行。二是我国新品种推广应用的困惑。聂飞指出,蓝莓是近30年发展起来的小宗果树,国家层面对其种质创新的关注滞后,科研单位或企业培育的新品种未有效开展区域试验,优良特性未知,推广应用极少,产业上仍然以应用国外品种为主,存在侵犯知识产权风险。三是栽培模式盲目跟风,潜在隐患大。

聂飞强调,近年来,设施基质容器栽培发展迅猛,投资大见效快,但市场需求变幻莫测也存在较大风险。另外,基质的pH值调节与水肥供给技术不到位,如果相关化学成分外溢也会导致土壤或环境污染。

蓝靛果是继蓝莓之后,国际上又一个新兴的蓝色小浆果树种,因富含花青素、微量元素和18种人体所需氨基酸等。根据欧盟报道,蓝靛果花色苷和抗氧化剂含量约是蓝莓的13倍。

科技大会专家委员会副主任、我国最大的蓝靛果科研团队领军人物、东北农业大学二级教授、寒地小浆果开发利用国家地方联合工程研究中心主任、国家葡萄产业技术体系蓝靛果哈尔滨综合实验站站长霍俊伟教授介绍,该树种的主要特点是花色苷和抗氧化剂含量均高于蓝莓,果实适合鲜食和加工,具有良好的营养保健价值和市场前景,且在我国分布着较为丰富的野生资源。

在谈到全球蓝靛果产业情况时,霍俊伟指出,目前世界上有30余个国家开展了蓝靛果种植及开发利用工作,国外种植总面积约3500公顷,产量3000余吨。我国蓝靛果产业主要集中在黑龙江省,目前总栽培面积约6000公顷,居于世界第一位,产量约2000吨。国内已有十多家企业进行加工,产品主要有花青素冻干粉、果酒、口服液等。

近几年来,国内蓝靛果种质资源也在蓬勃发展。霍俊伟强调,东北农业大学于1999年在我国率先开始做蓝靛果育种工作,2011年选育出我国首个蓝靛果品种,2020年选育出“蓝精灵”和“乌蓝”两个新品种,并获得国家新品种权。“蓝精灵”已成为我国目前主栽的鲜食品种,还选育了一批具有自主知识产权的鲜食和加工专用品系。此外,东北农业大学围绕蓝靛果全产业链研究了育苗、栽培、采收机械、贮藏保鲜及产品加工技术,已成为我国蓝靛果领域最重要的科研力量,有力推动了我国蓝靛果产业的发展。未来我国蓝靛果产业将进入快速发展时期,鲜食市场将逐渐扩大,深加工也会快速发展。

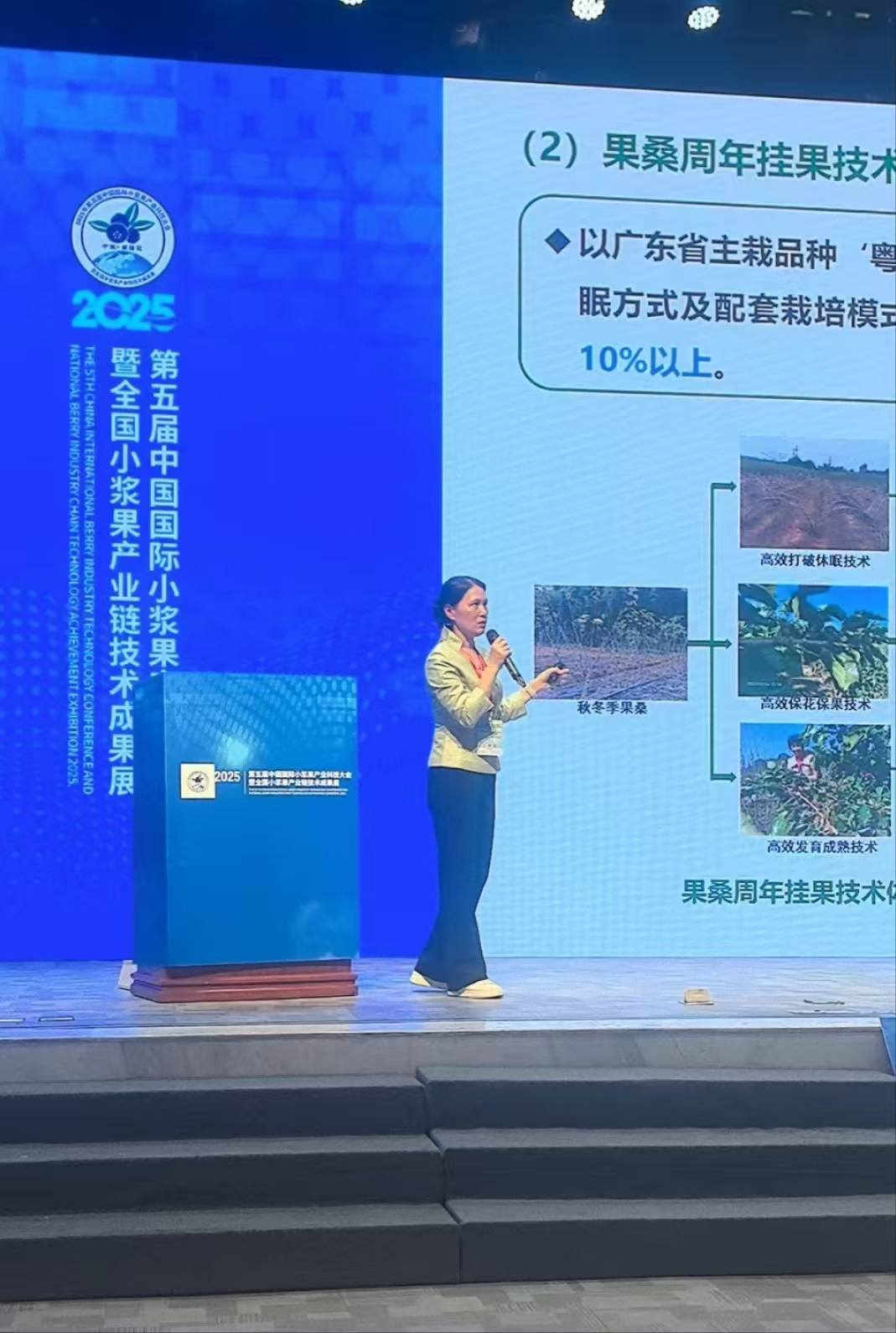

具有丰富的花青素和白藜芦醇等特殊营养物质的桑葚鲜果在转型升级,跨种植领域中具有哪些科技创新?目前整个桑果产业“新”意又体现在哪些地方?广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所所长、国家蚕桑产业技术体系桑果品质评价与加工岗位专家、广东省农产品加工重点实验室主任徐玉娟介绍,该所系统收集保存国内外桑果种质资源930余份,建立了我国种质资源数量最多、类型最丰富的桑果种质资源库。选育鲜食、加工、采摘等专用型桑果新品种12个,获国家品种权的有11个,新品种推广应用占全国桑果总面积的80%以上,还创新开发出桑果新品种“配套优质丰产技术”“桑果周年挂果技术”等。

在桑果精深加工方面的创新,徐玉娟认为,存在决定市场,价值引领消费。20余年来,他们锐意攻关,率先解析了不同品种桑果特征品质的物质基础,评价了桑果生物活性功能,研发了桑果生物及物理保鲜新技术,攻克了桑果汁、果酒和功能食品等系列产品加工技术,实现了桑果系列产品的产业化生产,创办并培育了桑果产品第一品牌,引领了我国桑果产业规模化与高质量发展。

徐玉娟还强调,桑果是药食同源农产品。进入新时代以来,推动桑果在食品、保健品和医药领域的应用不断拓展,消费场景也呈现多元化发展。目前市场上的桑果茶饮、NFC果汁、果干、果酱、果酒、果醋等现制茶饮、休闲零食、保健功能食品种类越来越丰富。有数据显示,2023年我国桑果产品线上销售额同比增长76.16%,预计未来桑果的年消费量将保持增长态势,市场规模将进一步扩大。预计年增长率将维持在15%以上,尤其是在现制茶饮领域,市场规模巨大,且已呈现爆发式增长态势。再加上桑树起源于中国,是最具代表性“影响世界的中国植物”,具有深厚的蚕桑文化底蕴,桑果产业未来可期。

近几年来,我国小浆果中的树莓与黑莓产业又如何呢?以其富含SOD、花青素、鞣化酸等极其珍贵营养成分和药物成分的树莓,在中国的发展随着国际国内需求不断扩大,冻果加工型树莓种植在未来也会实现加倍甚至数倍的增长。

中国林业科学院研究员、中国经济林协会首批聘任树莓专家、中国经济林协会树莓蓝莓分会常务副会长董凤祥认为,虽然我国是树莓资源丰富的国家,但产业起步晚,规模小,产业水平相对落后。以加工冻果出口为主的树莓种植规模目前约1万余公顷左右,由于品种及种植技术落后,在国际上并不具备竞争力,同时也满足不了国内日益增长的消费需求。

董凤祥还说,在经历了品种、技术、市场等诸多挑战之后,鲜食树莓的生产和供应面临的挑战不亚于蓝莓。优良品种、避雨栽培、冷链贮运等是蓝莓树莓浆果生产流通的“标配”,周年生产与供应是市场对树莓等浆果产业设置的重要门槛。董凤祥认为,国外树莓种植企业在中国市场上的成功,证明鲜食树莓产业在国内极具发展潜力。在“营养中国,壮我民族”的新型消费文化的影响之下,我国鲜食树莓将迎来它的发展高潮。随着品种和技术的进步,随着更多企业和资本注入,数万公顷甚至更大规模的现代化鲜食树莓种植将在国内迅速崛起。

黑莓是树莓孪生兄弟,抗氧化物质丰富,具有抗衰老等多种功能,在全球利用空间非常广阔,从鲜食到深加工等多用途均呈现出蓬勃生机的发展潜力。

据江苏省黑莓科研团队领军人物,中国著名黑莓育种与种植技术研究专家,江苏省中国科学院植物研究所吴文龙研究员介绍,20世纪80年代,江苏省中国科学院植物研究所首先从美国将黑莓引入我国,1996年开始在南京丘陵地区推广,一度发展到2008年黑莓在全国种植面积达到10万亩以上。鲜果几乎100%加工成冻果出口欧美。

后来由于各种原因,我国黑莓产业出现萎缩状态。但吴文龙认为,近5年来,黑莓营养功能逐步深入人心,黑莓原浆、原液、果酒等越来越受到青睐,黑莓鲜果也走进市场,黑莓产业稳定向好。目前,种植面积较大的区域还是江苏,面积在3万亩左右。安徽、浙江等周边省份也在缓慢发展,云南利用其气候优势反季节种植黑莓,北京和东北等地利用温室大棚种植黑莓。此外,河南、湖北、贵州、四川、福建,甚至新疆等地也有零星栽培,这些地区的黑莓主要用于鲜果销售。据不完全统计,我国目前黑莓种植面积约5万亩左右,产量20000~30000吨,其中80%以上用于加工。

吴文龙强调,他们科研团队目前已经选育的11个品种获得国家林木新品种权,还有20余个新品种正在测试中,不久拥有自主知识产权的黑莓品种将取代或大部分取代国外黑莓品种。近几年来,在江苏推广的黑莓品种主要是其团队自主选育的硕丰品种,目前推广面积已经接近10000亩。