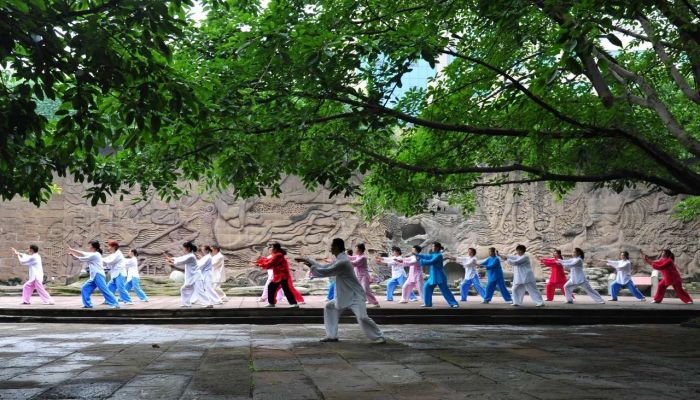

四川经济网德阳讯 (刘伟 记者 刘金蓉)对于德阳人来说,石刻公园不仅是德阳的城市名片,也是几代德阳人记忆深处最亲切的城市风景,从父母带着自己来玩,到带自己的孩子来玩,三十多年来,石刻公园的各处景点都给德阳人留下了太多美好的回忆。

石刻公园牛头门

组雕“生命之歌”(沈镐 摄)

石刻公园仿佛“自古以来”就存在一般,好像是刻在人们记忆里一样。实则不然,石刻公园始建于上世纪八十年代末,也就在德阳建市不久。但是,即便是本地人,对于石刻公园诞生的来龙去脉以及建设背景也知之甚少。今天,和记者一起走进德阳石刻公园,了解德阳石刻艺术墙的“诞生记”……

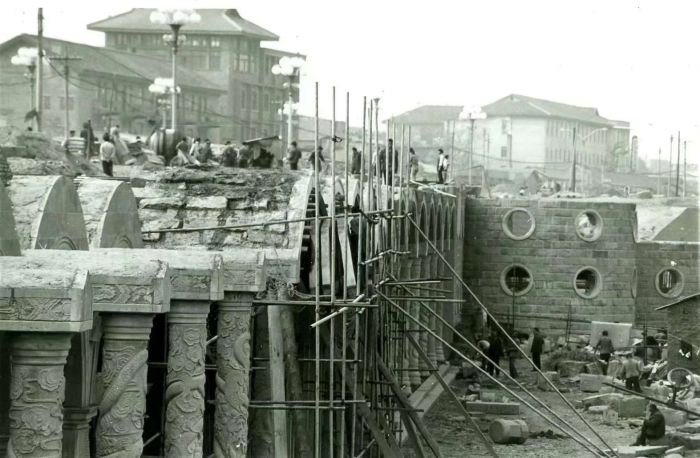

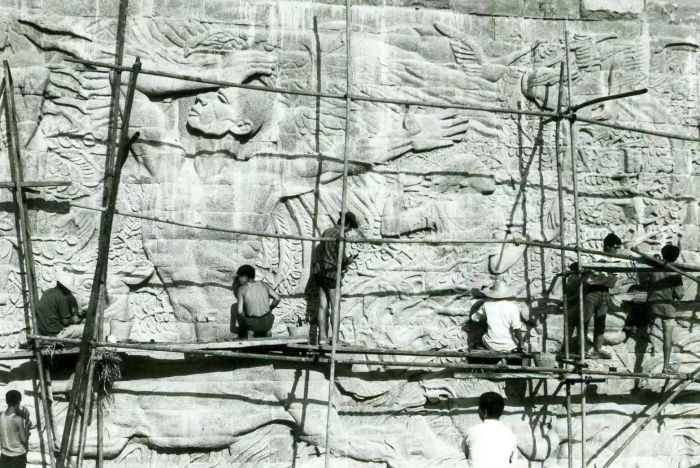

石刻艺术墙工地(李涛 摄)

1988年5月,为助推地方经济发展,德阳市政府决定改造老川陕公路,将旧城区北门一段不足8米宽的城市“瓶颈”路改造成为40米宽的泰山北路,与长江路、华山路连接成城市道路主干道。

当时,最大的问题是:如果向西拓展路面,必须要拆迁大片民房,代价太大;如果向东拓展路面,则遇到一片河滩地,而河滩地与路面的落差高达8米,如果采用土方回填,不仅填方量巨大,而且难以保证道路的基底牢固。

正好德阳本地有大量适合筑墙的红砂石资源,所以最后决定采用石拱筑堡坎的方式进行道路的拓宽。这段道路,位于艺术墙的上方,泰山北路人行道下面就是艺术墙拱洞,可以说石刻公园的诞生源于泰山路改造扩建的一个“副产品”。

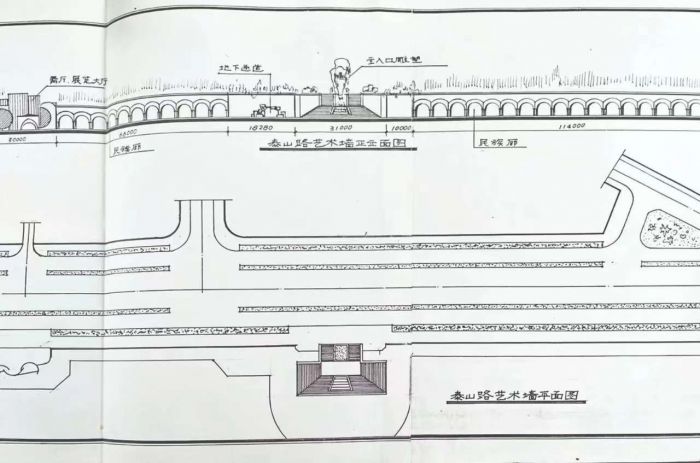

泰山路艺术墙设计图(陈永刚 供图)

然而,如果700多米全部用石拱作堡坎,既不安全又不美观,必须要分段,怎么分,分开这几段用来做什么,这些都是需要解决的问题。

当年泰山路建设工程指挥部的工程师陈永刚(石刻艺术墙总策划、曾任石刻管理处处长),刚从重庆调到德阳工作不久,因为大学主修道桥设计专业,陈永刚很早就有了“道桥美学”的想法,但从未运用于实践,不曾想到,德阳给了他这个千载难逢的机会,他有幸成为艺术墙的设计者之一。

石刻艺术墙施工现场(李涛 摄)

在他保存的一本《利用环境、创造环境——德阳市泰山路艺术墙设计简介》册子中,详细介绍了石刻公园一期工程“东方魂”的设计构思。“整个墙采用现代的处理手法,以民族文化为内涵,充分展示民族性、地方性和现代性。根据受力特点,充分发挥地方石材的作用,以35个圆拱组成的拱形长廊为基调,既节省填土、节约投资,又能形成内部空间……”陈永刚介绍说。

“生命之歌”组雕施工现场(李涛 摄)

石刻艺术墙从南至北,建造35个拱洞,将其分为三组,每一组的个数分别为5、11、19,奇数组合能带给人律动感。三组拱洞长廊之间穿插音乐厅、日月厅两组建筑;生命之歌、智慧之光两组大型浮雕以及地下通道和牛头门完美融合于石刻艺术墙。这样既节约了多达17万立方米的土方,也创造出了大量的室内空间,同时还呈现了精美绝伦的雕刻艺术,可谓是一举多得。

前央视主持人倪萍到石刻公园进行报道

从1989年正式开工到1991年完成,历时三年,德阳石刻艺术墙一期工程“东方魂”终于完成,竣工后也立即引起了轰动,人民日报、中央电视台等全国主流媒体纷纷报道,1991年香港文汇报高度赞誉称石刻艺术墙“一条长廊,盖世天下”。

凤凰卫视吴小莉到石刻进行报道

甚至在主体工程竣工前,这里还是一片工地的时候,已经有美、英、日、新加坡等二十多个国家及地区的4万余人前来参观。

央视在石刻公园取景拍摄节目

石刻艺术墙建成后,受到国内外人士一致赞叹,有评论说:艺术墙在建筑上的意义,是为中国开创了城市挡土墙建筑与石刻造型艺术有机结合的先河。

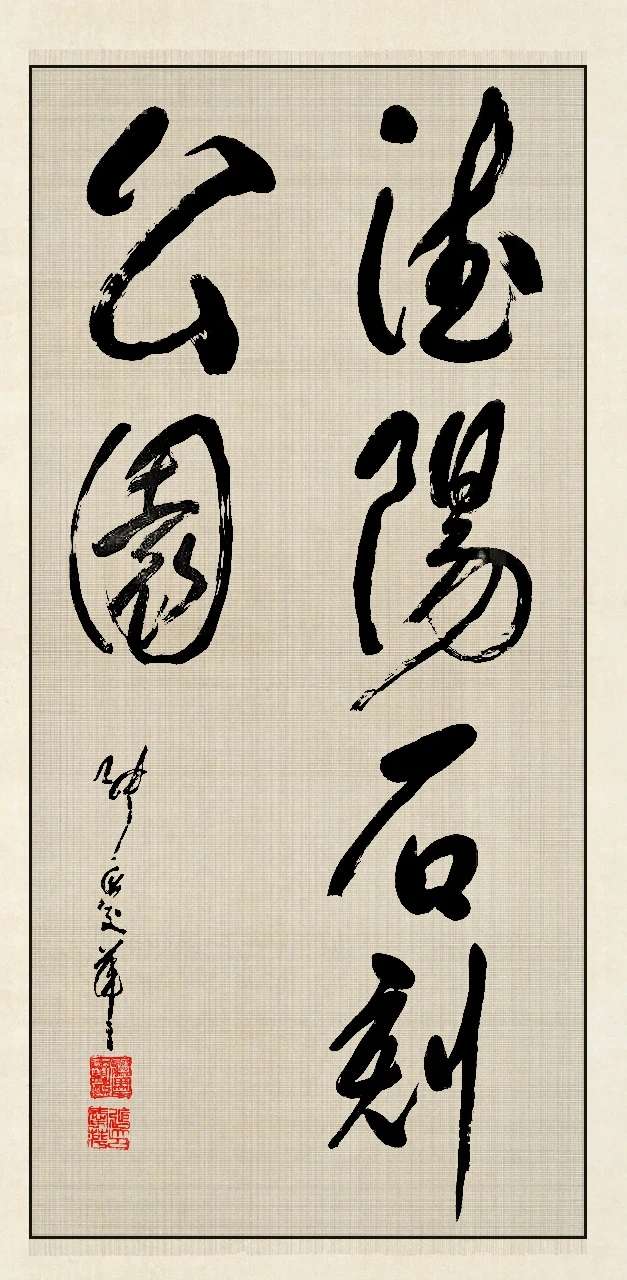

前国防部长张爱萍当年在参观石刻施工现场后,欣然题写了:“德阳石刻公园”,目前镌刻于公园北门和下穿通道入口处。

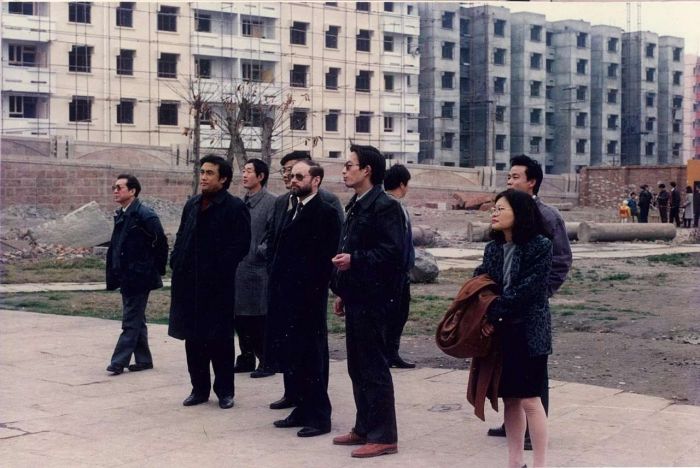

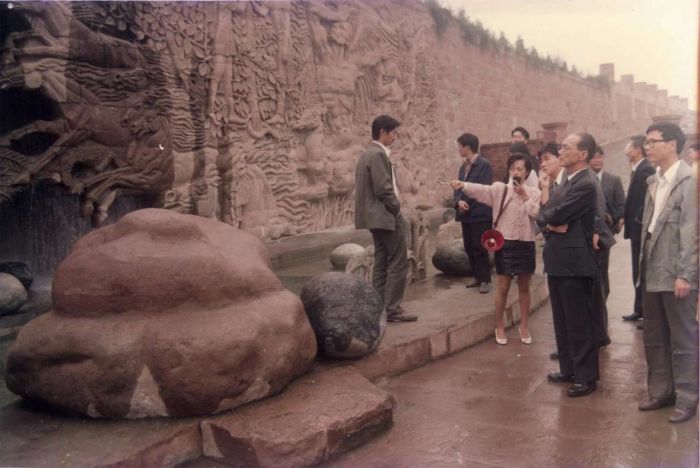

联合国教科文组织客人参观石刻艺术墙

美国驻成都总领事馆客人参观石刻艺术墙

日本前驻华大使等参观石刻艺术墙

德阳石刻艺术墙一期“东方魂”雕塑群是中国城建史上工程和艺术项目的完美结合;是德阳市政道路工程建设创新堡坎形式的样板;是利用地形地貌创造新空间的佳思巧构;是工程技术、雕刻艺术、园林水景艺术、民间工艺技术与工匠精神之间的大碰撞大交融。是上世纪八十年代,在资金少、技术条件有限的情况下,领导大胆决策、问计于民,凝聚集体智慧、社会力量,群策群力产生的结晶。

前国防部长张爱萍题字

(除图片署名外,其余图片由德阳市城市管理行政执法局提供)